英語で『Parkinson’s disease』 。1817年に報告した医師の名前がついています。

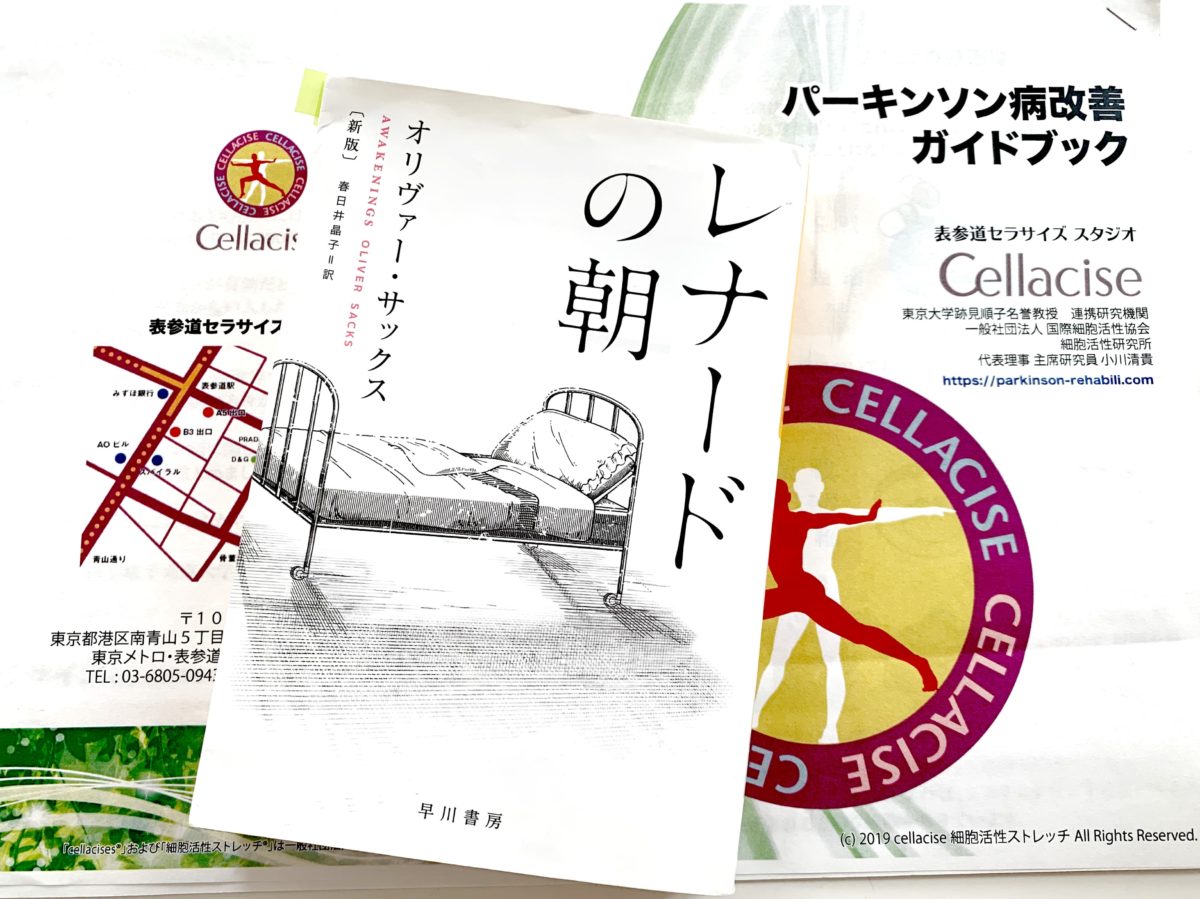

患者は日本に15万、米国は150万人以上と言われており、急激に増加しています。1960年代の米国の介護施設でのドーパミンの実験が「レナードの朝」として書籍と映画化。

2019年には京都でパーキンソン病世界大会も開催された。

一般的には「ドーパミンの不足」「黒質の変性」などと説明されることが多いが、症状が多岐にわたり、医学的には原因不明とされる。

パーキンソン病の特徴

多くのサイトで黒質やミトコンドリアの機能低下でドーパミンが不足すると説明されるが、なぜ、黒質が機能低下するのかは説明されていない。

◯全員の症状がちがう。加齢による機能低下に酷似しています。

◯症状に対して命名される。明確な定量的な診断基準はない。

◯パーキンソン病は原因が不明で治療薬はない。

◯症状を緩和するクスリはあるが副作用のリスクが大きい。

表参道セラサイズ・スタジオでは、改善に伴いクスリは減らして頂きます。

飲んでいる薬が少ない方ほど、早期に回復します。

パーキンソン病の診断条件

<診断基準> 難病情報センターからの引用(表現を単純化しています)

以下の診断基準を満たすものを対象とする。

1.パーキンソニズムがある。※1

2.脳CT又はMRIに特異的異常がない。※2

3.パーキンソニズムを起こす薬物・毒物への曝露がない。

4.抗パーキンソン病薬にてパーキンソニズムに改善がみられる。※3

以上4項目を満たした場合、パーキンソン病と診断する(Definite)。

この1から3の条件は、医学的に症状の原因がわからないということです。

つまり、原因がわからなくてドーパミンで一時的に症状が改善する場合、パーキンソン病。

改善しない場合「パーキンソン病症候群」、「進行性核上性麻痺」など別の名前が付きます。

しかし、どちらの名前がついても、医学的には原因不明なので治せません。

医師により診断が変わる可能性がある

定量的に診断基準となる基準がなく、症状による診断基準はありません。(世界大会より)

そのため、医師によりパーキンソン病との診断は変わる場合がある。

その症状は多岐にわたり、100人患者がいると100パターンの症状がある。

パーキンソン病の世界大会でも「純粋なパーキンソン病患者はいない」と発表されていた。

我々は毎日パーキンソン病の方に対応していますが、『全員の症状が違う」と感じています。

加齢による機能低下による症状でも、ドーパミンを飲むと元気になるためパーキンソン病と診断されたと思われる場合もある。

パーキンソン病は病気というよりも、脳とカラダのバランスが崩れている状態 !?

症状が異なるということは、原因も異なる可能性が高いという仮説のもとで、原因を探して対策を打っことにより多くの方が改善しています!

リハビリは気軽に参加できるリモートから、最高級のリハビリまで各種ご用意しております。

まずは、お気軽にご相談ください。

医師が知らないパーキンソン病患者の体の特徴

殆どの方が首や背中が固まっています。

マッサージをしても、柔らかくなりません。

あるいは柔らかくなってもすぐにもとに戻ります。

セラサイズはこの固まった首や背中を簡単にほぐして柔らかくすることが出来ます。

パーキンソン病の直接的な原因

首や背中が固まると脳への血流が低下します。

すると、栄養も酸素も届かないので脳が機能低下を起こします。

そのため、黒質の劣化によるドーパミン生産の低下やミトコンドリアの劣化。

ほかにも認知症を併発する場合は、レビー小体、アミロイドβの増加などが起こると考えられます。

例)部屋が汚い原因は、ゴミがあるからではありません。

冷静に考えてください。

部屋を掃除しないから、部屋にゴミがあるのです。

原因は掃除するという基本的な機能が働いていないことが原因です。